2025.10.22

お陰さまで、北天満サイエンスカフェは16周年。

第188回北天満サイエンスカフェ

古地図で見る 大阪の歴史 このまちの歴史

日時:2025年12月21日(日)14時~16時

話題提供:浅香保ルイス龍太さん(北区魅力発信フリーペーパー「つひまぶ」編集長)

会場:天五中崎通商店街路上(黒崎町交番付近)

事前申し込み不要・参加無料

今回の北天満サイエンスカフェは、北区の魅力を深掘りして伝える北区魅力発信フリーペーパー「つひまぶ」編集長の浅香保ルイス龍太さん。

北区は大昔、海の底だった?

「中崎」「曽根崎」「中津」…、水辺を連想させる地名はそんな時代の名残? そんな話からはじまり、平安時代や戦国時代を経て、天下の台所と言われた江戸時代、そして鉄道が走った明治以降の時代を、古地図を見ながら、歴史を振り返りましょう。

こども面白サイエンスカフェ・オンライン

面白実験をいろいろ紹介します。

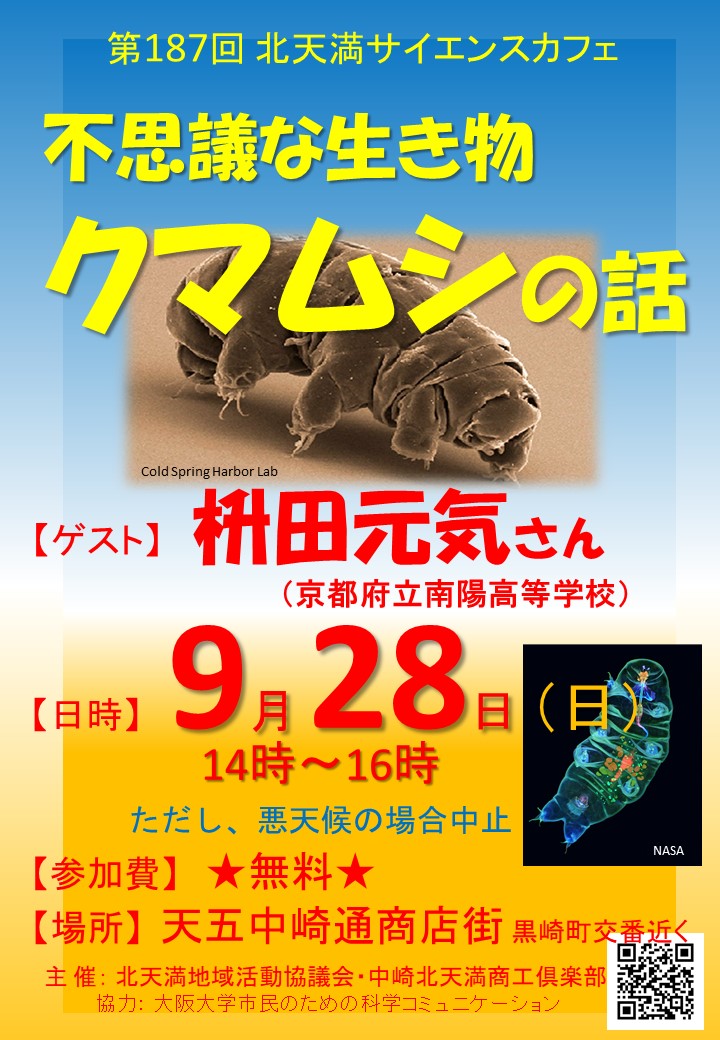

第187回北天満サイエンスカフェ「不思議な生き物 クマムシの話」

今回のサイエンスカフェは、京都府立南陽高校の枡田元気さんに、地球上で最も不思議で強い生き物のひとつ「クマムシ」について話題提供していただきました。

そもそもクマムシとは?その名に反して、ケシ粒よりも小さく、可愛い見た目をしているのです。英語名はそのクマに似た姿から“Water Bear”、日本ではその訳からクマムシと呼ばれます。また、過酷な条件を生き延びることから、長命虫とも命名されていました。クマムシは苔などを主食とします(ただし、オニクマムシは肉食)。道路脇の排水溝や土壌の中、はたまた学校の非常階段に張り付いている赤い地衣類などを住処として、私たちのすぐそばで暮らしています。

体長はわずか0.1 mm。肉眼で何とか見えるサイズながら、生態はとてもユニークです。メスは交尾なしで卵を産み(単為生殖)、8本の脚を持ち(「ムシ」だけど昆虫ではない)、心臓がない代わりに足がポンプとなって体液を攪拌するという仕組みを持ちます。呼吸も独特で、口から直接空気を吸い込み、体内で気泡が小さくなっていく映像を見せてもらえました。

そしてその最大の特徴は「樽化(たんか)」と呼ばれる仮死状態になれること。乾燥状態になり、体液の水分が5%以下になると、体を折りたたんで無代謝休眠状態になり(クリプトビオシスと言う)、宇宙空間の放射線や−273℃の極低温、電子レンジ、100気圧の圧力にも耐えるという驚異のサバイバル能力を発揮します。最近の研究では、これには特別のタンパク質が関与していることが分かっているそうです。南極の氷の中で30年間眠っていたクマムシが活動を再開した事例も報告されており、まさに最強生物です。

ただし、樽化には条件があります。急激な乾燥や圧力の変化で体節がうまく折りたためないと、元に戻れず死んでしまいます。折り紙や折りたたみ椅子のように、正しく折りたたまれないといけないのです。

体長はわずか0.1 mm。肉眼で何とか見えるサイズながら、生態はとてもユニークです。メスは交尾なしで卵を産み(単為生殖)、8本の脚を持ち(「ムシ」だけど昆虫ではない)、心臓がない代わりに足がポンプとなって体液を攪拌するという仕組みを持ちます。呼吸も独特で、口から直接空気を吸い込み、体内で気泡が小さくなっていく映像を見せてもらえました。

そしてその最大の特徴は「樽化(たんか)」と呼ばれる仮死状態になれること。乾燥状態になり、体液の水分が5%以下になると、体を折りたたんで無代謝休眠状態になり(クリプトビオシスと言う)、宇宙空間の放射線や−273℃の極低温、電子レンジ、100気圧の圧力にも耐えるという驚異のサバイバル能力を発揮します。最近の研究では、これには特別のタンパク質が関与していることが分かっているそうです。南極の氷の中で30年間眠っていたクマムシが活動を再開した事例も報告されており、まさに最強生物です。

ただし、樽化には条件があります。急激な乾燥や圧力の変化で体節がうまく折りたためないと、元に戻れず死んでしまいます。折り紙や折りたたみ椅子のように、正しく折りたたまれないといけないのです。

ディスカッションでは、かわいくて強くて不思議なクマムシの生態について、参加者から次々と感想や質問が上がりました。実は、同じように休眠して乾燥した環境を生き延びる生物はクマムシの他にもたくさんいます。田んぼは1年のうちで限られた期間だけしか水が張られないので、そこに棲むカブトエビは乾季を休眠卵として生き延びます。

はたして、人間もクマムシのように休眠して「時間を止める」ことは可能なのでしょうか。ディスカッションは発展し、この話題にも辿り着きました。既に卵子や精子の低温保存技術は不妊治療にも使われていますが、人間の体全体を無代謝休眠状態にすることは難しいようです。小さくて単純な体の構造を持つクマムシだからできる生存戦略。道端に、土の中に、「地球最強」が潜んでいると考えると、道を歩くのもワクワクしてきますね!

ディスカッションでは、かわいくて強くて不思議なクマムシの生態について、参加者から次々と感想や質問が上がりました。実は、同じように休眠して乾燥した環境を生き延びる生物はクマムシの他にもたくさんいます。田んぼは1年のうちで限られた期間だけしか水が張られないので、そこに棲むカブトエビは乾季を休眠卵として生き延びます。

はたして、人間もクマムシのように休眠して「時間を止める」ことは可能なのでしょうか。ディスカッションは発展し、この話題にも辿り着きました。既に卵子や精子の低温保存技術は不妊治療にも使われていますが、人間の体全体を無代謝休眠状態にすることは難しいようです。小さくて単純な体の構造を持つクマムシだからできる生存戦略。道端に、土の中に、「地球最強」が潜んでいると考えると、道を歩くのもワクワクしてきますね!

第186回北天満サイエンスカフェ「紛争転換の方法 憎しみの連鎖を食い止めよう」

雨上がりの日曜日、商店街のサイエンスカフェが開催されました。

今日のテーマは「紛争転換の方法」。世の中、小さなもめ事から国家間の衝突まで。紛争で満ち溢れています。私たちはこれらにどう向き合い、平和を実現して行けばよいのか。平和学を探求する奥本京子さん(大阪女学院大)をゲストに迎えて、議論しました。

奥本さんは、はじめに東アジア地域で開催されている平和構築のワークショップ(NARPI Workshop)の活動を紹介し、市民が国境を越えて、国家を背負わないで、直接語り合うことの意義を強調しました。また、干ばつによる水の争いが戦争にまで発展してしまうというストーリーの短いアニメも上映。アニメで描かれた、多数が戦争に賛成しているわけでもないのに、やがて戦争に反対する言論が弾圧されて行く様は、まさに世界中で起こっている現実でした。

奥本さんは、平和には消極的平和と積極的平和があり、前者は直接的暴力、構造的暴力、文化的暴力がない状態、後者は平和を構築する仕組みや取り組みがある状態と解説。参加者はそれらにどういうものがあるのか出し合いました。また、紛争(コンフリクト)を色で表わすと何色になるかという奥本さんの問いを、隣り合う参加者で話し合ったりしました。奥本さんは、紛争があることが問題なのではなく、むしろ紛争があることは自然で、紛争を平和に導くのか、暴力に発展させてしまうのかが問われていると。つまり、紛争をきっかけに、紛争の当事者が課題を共有して協働するならば、そこには積極的平和が構築されうるということでしょう。

参加者からは、開催中の大阪・関西万博と70年大阪万博を比較して、参加国の様変わりは、平和を考える上でも良い材料を提供してくれているという発言もありました。いつものように、路上イベントならではの通りがかりの参加もありました。奥本さんからは、このサイエンスカフェもまた、積極的平和をつくる活動との評をいただきました。

奥本さんは、はじめに東アジア地域で開催されている平和構築のワークショップ(NARPI Workshop)の活動を紹介し、市民が国境を越えて、国家を背負わないで、直接語り合うことの意義を強調しました。また、干ばつによる水の争いが戦争にまで発展してしまうというストーリーの短いアニメも上映。アニメで描かれた、多数が戦争に賛成しているわけでもないのに、やがて戦争に反対する言論が弾圧されて行く様は、まさに世界中で起こっている現実でした。

奥本さんは、平和には消極的平和と積極的平和があり、前者は直接的暴力、構造的暴力、文化的暴力がない状態、後者は平和を構築する仕組みや取り組みがある状態と解説。参加者はそれらにどういうものがあるのか出し合いました。また、紛争(コンフリクト)を色で表わすと何色になるかという奥本さんの問いを、隣り合う参加者で話し合ったりしました。奥本さんは、紛争があることが問題なのではなく、むしろ紛争があることは自然で、紛争を平和に導くのか、暴力に発展させてしまうのかが問われていると。つまり、紛争をきっかけに、紛争の当事者が課題を共有して協働するならば、そこには積極的平和が構築されうるということでしょう。

参加者からは、開催中の大阪・関西万博と70年大阪万博を比較して、参加国の様変わりは、平和を考える上でも良い材料を提供してくれているという発言もありました。いつものように、路上イベントならではの通りがかりの参加もありました。奥本さんからは、このサイエンスカフェもまた、積極的平和をつくる活動との評をいただきました。

第184回北天満サイエンスカフェ「死刑制度を考える」

薄曇りの春の柔らかな日差しの下、商店街のサイエンスカフェが開催されました。

本日の話題は、ちょっと堅めの「死刑制度を考える」です。日本には、最高の刑罰としての死刑制度が現存しています。実際に国内では現在も約100人の死刑囚が収監されており、直近では3年程前に死刑が執行されています。また、今年1月には、死刑判決を受けた「京アニ」放火殺人事件の被告が控訴を取り下げ、死刑が確定しました。一方、昨年9月再審判決の結果、死刑囚であった袴田巌さんが、逮捕から58年を経て無罪となったことも記憶に新しいことです。

死刑判決を受ける犯罪は凶悪な事件なので、日本では死刑制度を容認する人が多いのですが、世界では88カ国が死刑廃止条約を批准、既に145カ国が実質的に死刑を廃止しており、死刑が執行されている国はむしろ少数です。ヨーロッパでは、死刑は完全に廃止され、死刑制度がある国はEUに加入もできません。国連人権理事会は、死刑制度は国際人権B規約6条(生命権の不可侵)と7条(非人道的扱いの禁止)に違反するとして、日本にはたびたび死刑廃止のための社会的議論喚起を求める勧告を発しています。

アメリカでは、州によって死刑制度があったり、無かったりしますが、死刑制度がある州では殺人事件が少ないという統計的証拠はないそうです。つまり、死刑制度は凶悪犯罪の抑止効果は期待できないことになります。藤原さんは、凶悪事件を犯した人の背景には、しばしば貧困や自身が虐待を受けてきた経験があると言います。また、犯罪被害者やその家族は、犯人が死刑になったところで、失われた家族や未来を取り返すことはできません。むしろ、被害者、被害者家族への救済が重要であると指摘します。

死刑囚は死刑確定後、誰からも隔絶され何年もの間独房に閉じ込められ、突然訪れる死刑執行日を待つことになります。死刑は、公権力による最大の合法的暴力であるとも言えます。日本は幸いに身近に死刑の対象となる犯罪が起こることはほとんどない社会ですが、死刑制度の問題をたくさんの人が行きかう商店街アーケードで深く議論できたことは、とても意味のある事でした。

本日の話題は、ちょっと堅めの「死刑制度を考える」です。日本には、最高の刑罰としての死刑制度が現存しています。実際に国内では現在も約100人の死刑囚が収監されており、直近では3年程前に死刑が執行されています。また、今年1月には、死刑判決を受けた「京アニ」放火殺人事件の被告が控訴を取り下げ、死刑が確定しました。一方、昨年9月再審判決の結果、死刑囚であった袴田巌さんが、逮捕から58年を経て無罪となったことも記憶に新しいことです。

死刑判決を受ける犯罪は凶悪な事件なので、日本では死刑制度を容認する人が多いのですが、世界では88カ国が死刑廃止条約を批准、既に145カ国が実質的に死刑を廃止しており、死刑が執行されている国はむしろ少数です。ヨーロッパでは、死刑は完全に廃止され、死刑制度がある国はEUに加入もできません。国連人権理事会は、死刑制度は国際人権B規約6条(生命権の不可侵)と7条(非人道的扱いの禁止)に違反するとして、日本にはたびたび死刑廃止のための社会的議論喚起を求める勧告を発しています。

アメリカでは、州によって死刑制度があったり、無かったりしますが、死刑制度がある州では殺人事件が少ないという統計的証拠はないそうです。つまり、死刑制度は凶悪犯罪の抑止効果は期待できないことになります。藤原さんは、凶悪事件を犯した人の背景には、しばしば貧困や自身が虐待を受けてきた経験があると言います。また、犯罪被害者やその家族は、犯人が死刑になったところで、失われた家族や未来を取り返すことはできません。むしろ、被害者、被害者家族への救済が重要であると指摘します。

死刑囚は死刑確定後、誰からも隔絶され何年もの間独房に閉じ込められ、突然訪れる死刑執行日を待つことになります。死刑は、公権力による最大の合法的暴力であるとも言えます。日本は幸いに身近に死刑の対象となる犯罪が起こることはほとんどない社会ですが、死刑制度の問題をたくさんの人が行きかう商店街アーケードで深く議論できたことは、とても意味のある事でした。

第179回北天満サイエンスカフェ「気候危機はどこまで来たか?」

今年も猛暑の続いた夏でした。北天満サイエンスカフェも熱中症を避けるため、7・8月はお休みしました。9月も終わりになってようやく、夜には秋の気配が感じられ、秋の虫たちの鳴声も聞こえてきました。大阪の猛暑日(最高気温35℃超え)は、昨年27日、今年は41日にもなり、誰もが「地球沸騰化」を実感することになりました。話題提供者の河野仁さんは、日本付近の気温に不連続な上昇が見られる、日本付近の海水温が高くなっているので、来年以降も夏の高温は続くだろうと。台風の東日本への上陸や、線状降水帯によるこれまでに経験したことのない豪雨も、海水温、気温の上昇と関連しており、今後気象災害の激甚化も避けられません。

河野さんは、地球レベルの温暖化が不帰点(tipping point)を越えつつある事例として、グリーンランド氷床の融解を挙げました。すでに氷床の融解は毎年の積雪を上回っており、グリーンランド氷床は後退し続けています。グリーンランド氷床が全部融けてしまうと、海水面が7mも上昇するので、大阪をはじめ日本の主要都市は海面下になってしまいます。そればかりでなく、氷河から大西洋に流入した水は塩分を含まないので、海水より軽く、グリーランド付近で大西洋深層に沈み込んで地球を循環していた海流、大西洋南北熱塩循環(AMOC)が止まってしまうことが予測されています。早ければ2050年にも停止するという研究結果も発表されています。この影響はとても大きく、全球の気候を激変させます。この結果一番大きな影響を受けるのが農業で、世界の食糧生産は大打撃を受け、とりわけ輸入農産物にたよる日本は深刻な影響を受けることが必至です。

河野さんは、地球レベルの温暖化が不帰点(tipping point)を越えつつある事例として、グリーンランド氷床の融解を挙げました。すでに氷床の融解は毎年の積雪を上回っており、グリーンランド氷床は後退し続けています。グリーンランド氷床が全部融けてしまうと、海水面が7mも上昇するので、大阪をはじめ日本の主要都市は海面下になってしまいます。そればかりでなく、氷河から大西洋に流入した水は塩分を含まないので、海水より軽く、グリーランド付近で大西洋深層に沈み込んで地球を循環していた海流、大西洋南北熱塩循環(AMOC)が止まってしまうことが予測されています。早ければ2050年にも停止するという研究結果も発表されています。この影響はとても大きく、全球の気候を激変させます。この結果一番大きな影響を受けるのが農業で、世界の食糧生産は大打撃を受け、とりわけ輸入農産物にたよる日本は深刻な影響を受けることが必至です。

地球温暖化が既に気候に大きな影響を及ぼしていることは明らかで、かつその温暖化の主要な原因となっているのが、人間が大気に放出し続けている二酸化炭素であることも、もはや疑う余地がないとされています。このような状況の下、科学者たちの関心は、気候危機の現状を明らかにすることから、気候危機の被害を最小にとどめるため、どうすれば政治を動かすことができるのかに移りつつあります。日本でも近く行われる衆議院議員選挙で、気候政策こそ最大の争点になることが求められています。

地球温暖化が既に気候に大きな影響を及ぼしていることは明らかで、かつその温暖化の主要な原因となっているのが、人間が大気に放出し続けている二酸化炭素であることも、もはや疑う余地がないとされています。このような状況の下、科学者たちの関心は、気候危機の現状を明らかにすることから、気候危機の被害を最小にとどめるため、どうすれば政治を動かすことができるのかに移りつつあります。日本でも近く行われる衆議院議員選挙で、気候政策こそ最大の争点になることが求められています。

第178回北天満サイエンスカフェ「介護福祉はどうなっていくのか?」

今回は「介護福祉はどうなっていくのか?」をテーマに、大阪健康福祉短期大学地域総合介護福祉学科の堅田知佐さんを話題提供者に迎えて開催しました。

介護職員を養成する立場である堅田さんから、まず教育現場と介護現場の価値観の乖離について問題提起がありました。介護福祉士養成施設では、要介護者との関係構築や生活実態の把握に時間をかけることが重要だと教育している一方で、多忙な介護現場では効率性を重視した時間をかけない介護がなされる実態があるのです。この乖離の要因は介護職員の人手不足にあります。介護職員は3K(キツイ、キタナイ、キケン)のイメージがあることに加えて収入や社会的評価まで低く、介護福祉士養成施設やその入学者数はともに近年減少しています。一昔前は「優しい」「社会的意義が大きい」などの良い印象があった介護職ですが近年は負の側面が出回り、養成校入学者の減少傾向は若年層に強く見られます。

さらに悪いことに、人手不足を解消する目的で行われた介護業界への参入を容易にする政策は、介護の質を落とす原因になってしまっています。養成校に行かなくても現場経験と研修受講により介護福祉士資格が取得でき、介護福祉の専門知識や技能を取得していなくても入職できるため、知識がない職員が転倒、死亡事故を起こしたり、自覚なく虐待したり、他方で自身の腰を痛めるなど怪我することが多いのです。さらには資格の有無で業務に違いはなく、収入もあまり変わらないこと、現場職員の大多数を占める無資格者の意見が優先されて業務方針が決まることから、有資格者の若手が現場に出てやる気をなくしてやめてしまう残念なケースもあります。

介護職員を養成する立場である堅田さんから、まず教育現場と介護現場の価値観の乖離について問題提起がありました。介護福祉士養成施設では、要介護者との関係構築や生活実態の把握に時間をかけることが重要だと教育している一方で、多忙な介護現場では効率性を重視した時間をかけない介護がなされる実態があるのです。この乖離の要因は介護職員の人手不足にあります。介護職員は3K(キツイ、キタナイ、キケン)のイメージがあることに加えて収入や社会的評価まで低く、介護福祉士養成施設やその入学者数はともに近年減少しています。一昔前は「優しい」「社会的意義が大きい」などの良い印象があった介護職ですが近年は負の側面が出回り、養成校入学者の減少傾向は若年層に強く見られます。

さらに悪いことに、人手不足を解消する目的で行われた介護業界への参入を容易にする政策は、介護の質を落とす原因になってしまっています。養成校に行かなくても現場経験と研修受講により介護福祉士資格が取得でき、介護福祉の専門知識や技能を取得していなくても入職できるため、知識がない職員が転倒、死亡事故を起こしたり、自覚なく虐待したり、他方で自身の腰を痛めるなど怪我することが多いのです。さらには資格の有無で業務に違いはなく、収入もあまり変わらないこと、現場職員の大多数を占める無資格者の意見が優先されて業務方針が決まることから、有資格者の若手が現場に出てやる気をなくしてやめてしまう残念なケースもあります。

次に、介護福祉の本質について考えました。介護とは本来食事、排泄、移動を介助する単なる「世話」ではありません。要介護者を身体的、精神的により良い状態にすることが目的であり、そのためのコミュニケーションやレクリエーションも必要です。例えば身体的機能は変わらなくても、コミュニケーションにより高齢者が笑顔が増える、生きがいを持てるようになる、引きこもりでなくなる、というのは重要な変化です。効果測定基準は「身体機能が向上したかどうか」のみであり精神的変化が考慮されない現在の介護保険制度は改善されるべきでしょう。

また、社会全体の介護への認識も変化が必要です。社会福祉学者の一番ヶ瀬康子さんが「介護は人権保障の総仕上げの援助」と言ったように、自由に身体が動かなくなったときに必要な介助を受けることも人権です。社会的に高齢者を支援する強いシステムが望まれます。

続いて行われた討論では、参加者から大阪市が全国で最も介護保険料が高いことや、介護保険料を支払ってもサービス受給基準により援助が受けられないことに強く関心を抱いている発言がありました。また、参加者の多くが介護の問題を自分ごととして捉えており、介護施設に入居せず一人暮らしをしていた時の方が明るく元気だった、施設に入った途端歩けなくなった、といった身近な要介護者の実体験に基づく意見も飛び交う活発な議論が繰り広げられました。

単身世帯のうち約3割が高齢者である日本において、そして誰もがいずれ無関係ではいられなくなる介護について、関心が高まり現状の課題を解決する必要性を感じた一日でした。梅雨を目前に晴れて暑い中でしたが、ご参加ありがとうございました。

次に、介護福祉の本質について考えました。介護とは本来食事、排泄、移動を介助する単なる「世話」ではありません。要介護者を身体的、精神的により良い状態にすることが目的であり、そのためのコミュニケーションやレクリエーションも必要です。例えば身体的機能は変わらなくても、コミュニケーションにより高齢者が笑顔が増える、生きがいを持てるようになる、引きこもりでなくなる、というのは重要な変化です。効果測定基準は「身体機能が向上したかどうか」のみであり精神的変化が考慮されない現在の介護保険制度は改善されるべきでしょう。

また、社会全体の介護への認識も変化が必要です。社会福祉学者の一番ヶ瀬康子さんが「介護は人権保障の総仕上げの援助」と言ったように、自由に身体が動かなくなったときに必要な介助を受けることも人権です。社会的に高齢者を支援する強いシステムが望まれます。

続いて行われた討論では、参加者から大阪市が全国で最も介護保険料が高いことや、介護保険料を支払ってもサービス受給基準により援助が受けられないことに強く関心を抱いている発言がありました。また、参加者の多くが介護の問題を自分ごととして捉えており、介護施設に入居せず一人暮らしをしていた時の方が明るく元気だった、施設に入った途端歩けなくなった、といった身近な要介護者の実体験に基づく意見も飛び交う活発な議論が繰り広げられました。

単身世帯のうち約3割が高齢者である日本において、そして誰もがいずれ無関係ではいられなくなる介護について、関心が高まり現状の課題を解決する必要性を感じた一日でした。梅雨を目前に晴れて暑い中でしたが、ご参加ありがとうございました。

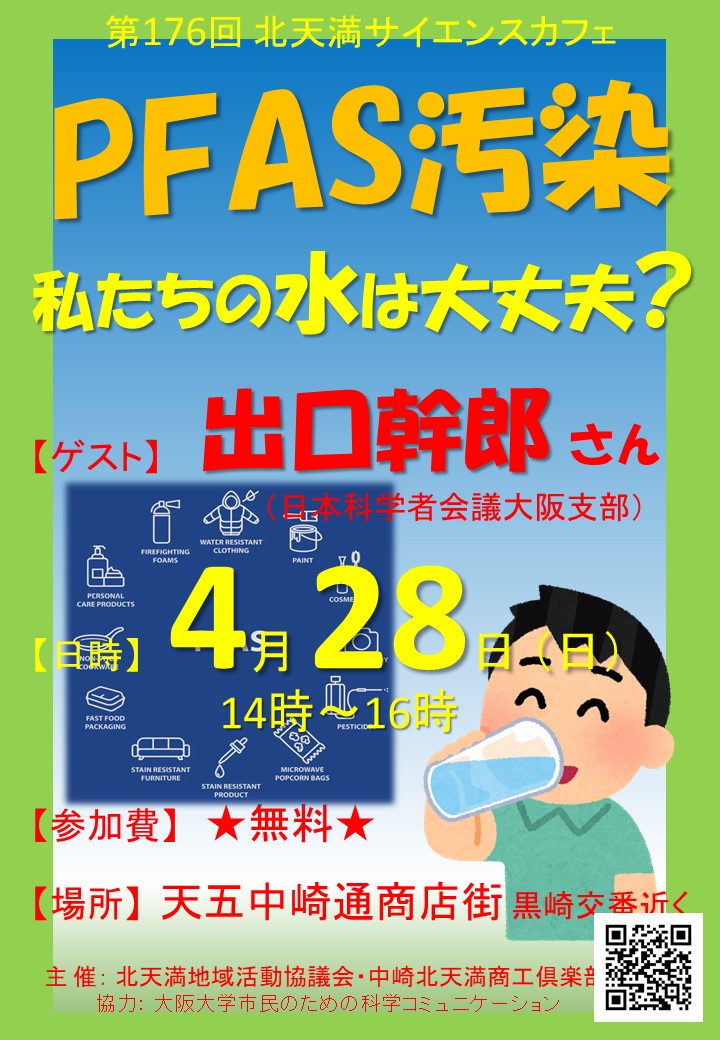

第176回北天満サイエンスカフェ「PFAS汚染 私たちの水は大丈夫?」

4月とは思えない汗ばむほどの日和の日曜日、いつものように商店街アーケードのサイエンスカフェが始まりました。テーマは、PFAS汚染。PFAS(ピーファス)とは、たくさんのあるいはすべての水素原子をフッ素原子に置換した炭化水素鎖を含む化合物の略称で、石鹸の主成分である脂肪酸の炭化水素鎖の水素をフッ素に置換した化合物などを含みます。天然にはこれらのフッ素置換化合物は存在しないのですが、もとの脂肪酸は人間の体も作っているごくありきたりの物質です。PFASは化学的に安定で、水をはじいたり、高温にも耐えるなどの有用な性質を持っているので、日常生活の至るところで使われてきました。ところが、これらの化合物は人間の体に取り込まれたときに、発がん性が疑われるようになり、国際的には10年以上前から製造や使用の規制対象になっていました。

日本でも最近になって、東京横田や沖縄の米軍基地周辺や、PFASを製造していた摂津市のダイキン工業周辺の地下水が高濃度に汚染されていることが明らかになったことがきっかけに、ようやく関心が高まってきました。今日の話題提供者の出口幹郎さんは、これまでに大阪や阪神間、神戸、明石の自治体等が行ってきた河川や地下水の調査結果を紹介。大阪の北部では、摂津市を中心に東淀川区まで広範囲に地下水の汚染が広がっています。また、大阪東部では寝屋川の汚染が確認されています。参加者から下水処理場が汚染源になっているのではとの指摘。また、明石川では、産廃処分場に繋がる排水路で高濃度の汚染が明らかに。これに関わっては、出口さんは明石市に対して情報公開請求を行ってPFASの分析結果報告書を得たとのことです。出口さんは河川の水量や流速が小さい場合は高濃度になる可能性があると指摘します。

私たちには毎日使う水道水の汚染が最も気になるところですが、それぞれの水道の水源近くに汚染源となる施設がないか点検が必要。加えて、明石川の分析結果報告書の検討結果ではPFAS汚染を1リットル当たり10 ナノグラム以下にするためには、明石市内の2つの浄水場に取り込まれる原水のPFAS濃度が1リットル当たり50ナノグラム以下であることが必要と考えられると、出口さんは指摘。

日本でも最近になって、東京横田や沖縄の米軍基地周辺や、PFASを製造していた摂津市のダイキン工業周辺の地下水が高濃度に汚染されていることが明らかになったことがきっかけに、ようやく関心が高まってきました。今日の話題提供者の出口幹郎さんは、これまでに大阪や阪神間、神戸、明石の自治体等が行ってきた河川や地下水の調査結果を紹介。大阪の北部では、摂津市を中心に東淀川区まで広範囲に地下水の汚染が広がっています。また、大阪東部では寝屋川の汚染が確認されています。参加者から下水処理場が汚染源になっているのではとの指摘。また、明石川では、産廃処分場に繋がる排水路で高濃度の汚染が明らかに。これに関わっては、出口さんは明石市に対して情報公開請求を行ってPFASの分析結果報告書を得たとのことです。出口さんは河川の水量や流速が小さい場合は高濃度になる可能性があると指摘します。

私たちには毎日使う水道水の汚染が最も気になるところですが、それぞれの水道の水源近くに汚染源となる施設がないか点検が必要。加えて、明石川の分析結果報告書の検討結果ではPFAS汚染を1リットル当たり10 ナノグラム以下にするためには、明石市内の2つの浄水場に取り込まれる原水のPFAS濃度が1リットル当たり50ナノグラム以下であることが必要と考えられると、出口さんは指摘。

現在の日本の水道水のPFAS暫定目標値(法的な規制値ではない)は1リットル当たり50ナノグラムですが、最近アメリカでは、飲料水の基準値(法的な規制値)が1リットル当たり4ナノグラムに引き下げられました。出口さんは、調査した範囲では多くの自治体の水道水がアメリカの新基準値をオーバーしているとのこと。

参加者からは、大阪は昔から七名水で知られる土地で、今でも地下水を利用する家庭も少なくないので、丁寧な調査が必要ではないかとの意見。最近、北海道や熊本で大規模な半導体工場が建設されているが、これらが新たなPFAS汚染をもたらすのではないか心配の声。また、化粧品メーカで働くという参加者は、PFASは今でも化粧品に広く使われているので、PFASを含まない商品を開発しようと思うと発言。これには参加者一同拍手でした。

討論への熱心なご参加をありがとうございました。

…(前回以前の記録)

現在の日本の水道水のPFAS暫定目標値(法的な規制値ではない)は1リットル当たり50ナノグラムですが、最近アメリカでは、飲料水の基準値(法的な規制値)が1リットル当たり4ナノグラムに引き下げられました。出口さんは、調査した範囲では多くの自治体の水道水がアメリカの新基準値をオーバーしているとのこと。

参加者からは、大阪は昔から七名水で知られる土地で、今でも地下水を利用する家庭も少なくないので、丁寧な調査が必要ではないかとの意見。最近、北海道や熊本で大規模な半導体工場が建設されているが、これらが新たなPFAS汚染をもたらすのではないか心配の声。また、化粧品メーカで働くという参加者は、PFASは今でも化粧品に広く使われているので、PFASを含まない商品を開発しようと思うと発言。これには参加者一同拍手でした。

討論への熱心なご参加をありがとうございました。

…(前回以前の記録)