-

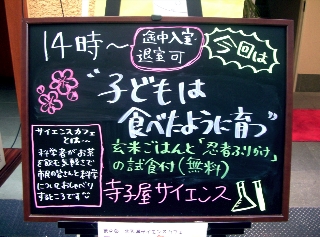

第9回「子どもは食べたように育つ」

第9回サイエンスカフェは、「子どもは食べたように育つ」。最近いろんなところで耳にする、食育の話題です。

話題提供をしてくださるのは大阪千代田短期大学の山崎万里さんです。

「人間の体の中で一番大事なところはどこでしょう?」そんなインスピレーションクイズから始まった今回のカフェ。参加されたみなさんからは口々に「脳」や「心臓」といった答えが。山崎さんはふむふむと聞かれたあと、「では、人間の体で一番初めにできる臓器はどこでしょう?」と二問目の問いに。この答えにはみなさん少し考えられたあと、「心臓?」「食道では」「胃腸かと…」とさまざまにお答えになりました。

そう、人間の体で一番初めに発生する臓器は「消化器」が正解なのです。山崎さんは受精卵がどのように発生するかをむいたみかんをモデルにして説明してくださいました。一週間たった受精卵はちょうどむいたみかんのように8等分に分かれています。その真ん中、指を通せるような空洞が腸の原型となっているのです。人間にとって一番大事だと思われがちな脳や脊髄ができるのは発生の後期段階になってからなんですね。

「脳や心臓を動かすのは血液。血液をつくるのは食べ物ですね。その食べ物を消化・吸収するのは胃腸です。つまり、人間にとって一番大切なのは胃腸なんですよ」とおっしゃる山崎さん。そこで、腸の状態や体をつくる食生活について見直してみましょう、という話に。食生活は便を見ればわかる!大便はからだからの「大」きな「便」り!ということで、5種類の便の種類を教わりました。まず、便秘。それからカチカチうんち。これは肉食過多・野菜不足の食生活のためです。次にベタベタうんち。こちらは甘いもの過多・粉食過多の食生活が原因。お酒の飲みすぎも含まれるそうです。それから下痢は、過食や早食いによるもの。一番健康的とされる米・野菜中心の食生活だと、バナナ・ソフト状の便になるそうです。

便秘・カチカチ・ベタベタだと、便が腸壁にこびりつくためそこからただれてしまい、腸に良くありません。また、下痢だと排泄のスピードが速くなってしまうために肛門近くや腸壁にすり傷ができてしまい、ことらも良くないとのこと。

このように、便から食生活や胃腸の健康状態がわかってしまいます。それだけでなく、精神状態まで便通のリズムでわかってしまうようで、これは山崎さんが短大で健康調査を学生たちに実施させた上での気づきだそうです

朝・昼・夜と食べたものを記入する欄と、いつ便通があったか、どんな便だったかを記号で記入する欄とに別れています。ストレス過多だったり、睡眠不足だったり、不安なことがあったりすると便通のリズムが崩れることから、自分の精神面での健康状態もわかるというわけですね

後半は、からだをつくるための食生活についての話です。食べ物がヒトをつくる、ということで、何をどういうふうに食べるべきか。これは「歯に聞く」のが一番いいそうです。歯に聞く、とは何ぞや?…これは、人間の歯の本数に応じて食べるもののバランスを決めよ、ということです。歯は、穀物をすりつぶすための臼歯、野菜・海草を噛み切るための門歯、肉を噛み切るための犬歯の3種類があります。この本数の比率が、人間では臼歯:門歯:犬歯=4:2:1になっていまして、それに応じて食のバランスをとれば理想的である、という考え方なのです。つまり献立を考えるときに主食:副菜:主菜を4:2:1にするということですね。しかしこれ、実際に献立を考えるとなるとなかなかムズカシイ。そこで妥協として、主菜を肉や魚などの動物性タンパク質と大豆などの植物性タンパク質にわけて4:2:1:1としてもOKとすると、たとえばお弁当を例にあげると、二段詰めのお弁当の一段がご飯、おかずの半分が野菜やきのこ、4分の1が煮豆やなんかで、残りの4分の1がウインナーやミニハンバーグ、といった具合です。

また、現代人にかけている栄養素を取るためには「まごわやさしいこ」―「ま」豆、「ご」ごま、「わ」わかめ(海藻類)、「や」野菜、「さ」魚、「し」しいたけ(きのこ)、「い」いも、「こ」米―の食品を取るように心がけるといいそうです。

これらを踏まえると伝統的な日本食というのはやはりかなり理想的だということがよくわかります。ヘルシーだというだけでなく、発酵食品を含む調味料や多種類の食材を使いこなしている点がからだを作るうえで重要なポイントなんですね。

「それでも、“わかっちゃいるけどやめられない“というのが現代人の生活ですよね。いろいろお話させて頂きましたが、皆さん”いい加減“でちょうどいいのですよ、と。まずは自分のからだに「気をかける」、ここから初めて徐々にいろいろなことを取り入れることができたらいいなと思いました。

最後にみなさんおまちかねの、玄米ご飯と忍者ふりかけの試食タイム!

玄米は初心者向けにかなりやわらかめに炊いて頂いていたので、「これなら食べられる!」と好感触でした。忍者ふりかけもにんにくとしょうがの風味がしっかり効いてかなり美味!今回は忍者ふりかけにマヨネーズと干しぶどうを加えたペーストをクラッカーではさんだものもふるまわれ、お腹もいっぱいなカフェとなりました!

◎忍者ふりかけレシピ

・にんにく、しょうがのみじん切りを油でよくいためる。

・にんじん、れんこん、ごぼう、大根の皮のみじん切りを加えていためる。

・味噌を加えていためる。

・千切り塩昆布のみじん切り、きな粉、すりごま、粉いりこ、粉かつおぶしを加えて塩辛さを調節し、サラサラに近づける。

・白炒りごまを加える。

コメントをどうぞ

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 12月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

最近の投稿

- 第67回「こども面白サイエンスカフェ13」

- 第66回「脱原発社会へのみちすじ」

- 第65回「美味しい豆腐の栄養学」

- 第64回 「マラソンレース前にできること、やっておくこと(その2)膝の障害予防」

- 第63回「隕石からわかる太陽系46億年の歴史」

- 第62回「こども面白サイエンスカフェ12」

- 第61回「健康体操+α… 『心体操(しんたいそう)』の話」

- 第60回「知ってるようで意外と知らないキノコの話」

- 出張!北天満サイエンスカフェ@中之島まつり「宇宙船”地球号”の未来を考えよう」

- 第59回「日本の風景 水田の生物学 イタチムシの話」

- 第58回「こども面白サイエンスカフェ11」

- 第57回「アフリカ(ガーナとタンザニア)の文化と暮らし」

- 第55回「こども面白サイエンスカフェ10」

- 第56回「食の安全を考える-予防原則が子供たちを守る-」

- 第50回「今晩から月の見え方が変わる話」